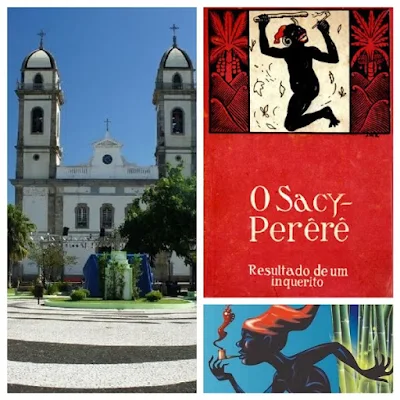

Em

seu livro “O Saci Pererê: Resultado de um

inquérito”, publicado em 1918, onde reuniu uma série de depoimentos sobre essa

endiabrada criatura do folclore brasileiro, Monteiro Lobato incluiu também o

relato do senhor N. Carneiro, morador de Iguape, que tinha visto “o Saci com os olhos que a terra há de

comer”. O depoente avistara o saci quando criança e também depois de

adulto.

Em

agosto de 1916, viajando pelo rio Ribeira, na lancha “Prainha”, quando a embarcação aportou junto a um barranco para

passar a noite, Carneiro desembarcou e foi procurar abrigo numa choupana

próxima. A noite estava “escura como breu”,

e ele, para “espairecer”, saiu a andar na escuridão. Numa moita, absorto, ficou

a contemplar a única estrela que cintilava no céu, quando um saci apareceu na

sua frente. “Cruz credo! Valei-me, Senhor

Bom Jesus!”, gritou, assombrado. O saci foi embora, mas Carneiro conservou

por muito tempo no ouvido o assobio agudo do “moleque”: “Saci perê sem fim...”

Carneiro também contou que, na sua infância em Iguape, fora muito perseguido pelos sacis. Até os 13 anos fora vítima de vários encontros com esse ser endemoninhado, no Caminho do Porto, no Largo das Dores, junto ao Cemitério, no Largo de São Francisco (Praça de São Benedito) etc. Os encontros eram frequentes. Numa ocasião, no Largo da Santa Cruz (depois Largo da Misericórdia, no Canto do Morro, hoje desaparecido), ele ia andando com um pote de água na cabeça quando, de repente, foi surpreendido por um saci cavalgando em pelo. Para não ser agarrado, Carneiro saiu numa carreira desesperada, semelhante aos “pegas” dos “Guayanaz” e “Aventureiros”, times da época na cidade. Para se proteger dessas assíduas perseguições, ele passou a usar no pescoço enormes rosários de capiá e olho-de-cabra, além de rezar boas rezas.

Carneiro

descreveu o Saci como “um tipo mignon,

preto, lustroso e brilhante como o piche, não tem pelo no corpo e nem à cabeça;

dois olhinhos vivos como os da cobra e vermelhos como os de um rato-branço; a

sua altura não passa de meio metro; possui dois braços curtos e carrega uma só

perna, com esta pula que nem cutia e corre que nem veado, o nariz, boca e

dentes igualam-se aos dos pretos americanos.”

Carneiro

narrou a Lobato outras histórias de saci. Contava o seu avô, Joaquim, em certa

ocasião, da outra banda do rio, chamaram-no pelo nome: “Seu Joaquim... Seu Joaquim...” A voz parecia de gente. Seu Joaquim

escolheu o melhor varejão (espécie de remo), embarcou na maior canoa e

atravessou o rio que ficava do lado oposto ao seu sítio. Era onze horas de uma

noite “clara como a água”. Quando

chegou do outro lado do rio, não viu ninguém. Passava da meia-noite, a maré

ainda não subira, e o varejão conseguia alcançar o fundo do rio, porém, mesmo

remando com força, a canoa custava a deslizar sobre a água como se estivesse

carregada de chumbo. Seu Joaquim lidou, suou e, fazendo o maior esforço,

conseguiu chegar ao seu porto. E, para o seu espanto, quem saltou da canoa para

a terra? Um saci, que lhe pregara uma peça! Segundo a crença do povo, o saci

tinha sido proibido por Deus de atravessar a água, por isso veio de

“passageiro” na canoa de Joaquim. “Valeu-se

de minha canoa, do meu bom humor, para cá, deste outro lado, vir judiar das

minhas criações!”, reclamava Joaquim.

Uma

tia de Carneiro, chamada Evarista, contou-lhe que, em sua casa, que era feita

de barro e de jiçara (tipo de palmeira), e que já estava esburacada por ser

velha, certa vez, noite alta, ela precisou ir ao quintal para ver os cães que

latiam sem parar como se estivessem pedindo por socorro. Tonta de sono, dona

Evarista chegou à cozinha e não pode ir mais avante: na porta, arreganhado,

desdenhando da solicitude da mulher, um saci lhe disse: “Boa noite, dona Evarista!” A mulher desmaiou e, desde então, nunca

pode se recordar dessa noite sem sentir nojo e asco do saci, que fedia a

enxofre.

Outra

pessoa, de nome Mônica, que morou agregada (ou seja, de favor) na casa de

Carneiro, e que trabalhava como pasteleira, contou-lhe que costumava deixar a

massa de pastel de um dia para o outro na mesa. No dia seguinte, ela se

deparava com uma massa que não podia aproveitar, pois estava suja e com manchas

de sangue. Desconfiada de que aquilo era arte de algum saci, Mônica começou a

fazer, com os dedos, na massa, uma enorme cruz. Essa artimanha deu resultado,

pois nunca mais o saci ousou tocar na massa com as suas mãos sujas e ensanguentadas.

Porém, uma noite, enquanto cochilava sobre a mesa, a pasteleira foi despertada

por um saci de fisionomia alterada e agressiva que lhe intimou: “Nhá Mônica! Amanhã me faça um pastel

grande, grande, assim!”, e alongava os pequenos braços para indicar o

tamanho do pastel, enquanto ria sarcasticamente.

Pelo

que Carneiro sabia, o Saci tinha um poder sobre-humano. Ficava invisível quando

queria, penetrava nas casas pelo buraco das fechaduras e conseguia abrir

qualquer porta, mesmo reforçadas com trancas de pau ou de ferro, a menos quando

a porta contivesse, do lado de dentro, uma oração ou uma cruz. O saci era um

bom cavaleiro, gostava de montaria e escolhia preferencialmente um animal

chucro, divertindo-se em fazer tranças nas crinas, que depois eram difíceis de

ser desfeitas. Também batia nos cães, deixando-os em estado miserável.

São

histórias dos sacis iguapenses...

ROBERTO FORTES,

historiador e jornalista, é licenciado em Letras e sócio do Instituto Histórico

e Geográfico de São Paulo. E-mail:

robertofortes@uol.com.br

(Direitos

Reservados. O Autor autoriza a transcrição total ou parcial deste texto com a

devida citação dos créditos).